Oggetti, ricordi, estetiche, pubblicità, miti di ieri e di oggi: un racconto di Priscilla De Pace.

da Quants Speciale Natale 2023

Il Natale del 1997 è stato il più felice della mia vita. O forse sarebbe più corretto dire che è stato l’ultimo Natale felice della mia vita, se per felicità intendiamo la presenza di tutti quei requisiti minimi che costituiscono il perfetto Natale capitalista, che è esattamente il modo in cui ci avevano insegnato a celebrare la nascita di Gesù negli anni Novanta: una sovrabbondanza di musica, di addobbi, di tartine e, ovviamente, di regali. Di lì a poco i miei genitori avrebbero annunciato la loro separazione, avremmo lasciato per sempre la vecchia casa per dipendenti pubblici dove ero nata e cresciuta, e infine sarebbe arrivata la crisi economica: niente di grave, ma addio natali capitalisti, addio sovrabbondanza, addio regali. La mattina del 25 dicembre 1997, però, era ancora tutto intatto: il tavolo della cucina era cosparso delle briciole avanzate dalla colazione che avevo preparato la sera prima per Babbo Natale (pochi mesi dopo, il mio amico Riccardo mi avrebbe finalmente svelato perché Santa Claus e mia madre sostenevano lo stesso regime alimentare a colazione), mentre la lasagna sfrigolava già in forno, insieme all’abbacchio e alle patate tagliate a tocchetti. Nel salone, un tripudio di colori risplendeva alla luce del mattino: ghirlande, palline, coccarde metallizzate e carte regalo di ogni texture e sfumatura, tutto era avvolto in un bagliore chimico e saturato. Era l’anno degli abbinamenti scriteriati: il rosso con il fucsia, il blu elettrico con l’oro; l’odore di plastica era una nota pungente che penetrava nell’atmosfera miscelandosi all’aroma di sugo, di carciofi, di agnello.

Come sempre, la televisione era accesa in sottofondo, un flusso di immagini in movimento che scandiva la monotonia della nostra vita quotidiana. Non ricordo con precisione quali cartoni animati stessero trasmettendo su Italia 1, ma ricordo alla perfezione gli spot pubblicitari in onda quel giorno: sin da quando ero una bambina, le pubblicità esercitano su di me una forza irresistibile, un impulso a cui il mio corpo reagisce istintivamente memorizzando con scrupolo le scenette degli spot per poi ripeterle nei contesti che richiamano le stesse situazioni messe in scena dalle réclame. Ancora oggi faccio fatica ad affrontare una qualsiasi situazione che mi ricorda una pubblicità senza finire per recitare i motti in questione: ogni mattina, per esempio, quando mi siedo a tavola per fare colazione, mi trattengo puntualmente dall’esclamare «Questa giungla mi distrugge!», mentre se bevo una cioccolata calda la prima cosa che vorrei fare è cantare a squarciagola «With the taste that feels alriiight». La lista potrebbe andare avanti all’infinito. Un po’ di umidità? «El canal, Chi gà sugà el canal?», a cena c’è il risotto? «Un Chicchiricchi di Fantasia!» e infine la mia preferita di sempre: «C’è Gigi?» «Non c’è!» «E la Cremeria?» ogni volta che qualcuno suona al citofono.

Gli spot di quella mattina includevano: la pubblicità della de Fonseca in cui il cane Bobi indossa una maschera a gas per proteggersi dal tanfo delle ciabatte scadenti della sua proprietaria (a cui poi Bobi regalerà un paio di de Fonseca nuove di zecca ovviamente); lo spot del profumo Impulse delle Spice Girls, durante il quale le cinque performer camminano per strada inebriando i guidatori e causando una serie di incidenti mortali ai quali reagiscono con un malizioso risolino noncurante; l’inquietante réclame caraibica delle Dietorelle e, ovviamente, il celebre commercial del Vicks VapoRub, un medicinale feticcio che non ho mai avuto il piacere di sperimentare e che, ancora oggi, sogno che qualcuno mi spalmi sul petto quando sto male, sebbene sia stato scoperto che il suo utilizzo può provocare disturbi neurologici, epilessia e convulsioni.

È arrivato il nostro momento di essere nostalgici, anche se questo significa rivendicare l’iper consumismo e lo smodato utilizzo di oggetti tossici come simboli di un’autenticità in grado di racchiudere l’essenza stessa della vita.

In quegli anni io e i miei genitori incarnavamo il modello perfetto della nuova famiglia consumista: io ero un’ignara e zelante allieva del settore marketing e pubblicità, mentre mamma e papà erano dei giovani e brillanti lavoratori con un contratto stabile per delle multinazionali che li avevano dotati di competenze innovative e assolutamente incomprensibili per i miei nonni: mio padre un informatico, mia madre operatrice del servizio clienti (in realtà nel 1997 quella di mia madre era ancora un’azienda italiana, ma in pochi anni avrebbe abbandonato il suo logo verde smeraldo e il suo slogan «Tutto intorno a te» per adottare una veste rosso fuoco e uno spirito internazionale). In quel quartiere di anziani e case statali in cui vivevamo rappresentavamo un’assoluta novità. Una famiglia giovane e moderna, consapevole dei linguaggi di mercato, del nuovo dispiegarsi delle stringhe di codice, del funzionamento di tutti i Nokia messi sul mercato dal 1992. Soprattutto, eravamo una famiglia Auditel: partecipavamo attivamente al palinsesto mediatico e alla sua ottimizzazione registrando con dovizia i nostri dati di ascolto su base quotidiana.

Ogni mattina, appena sveglia, correvo in salone per accendere la tv e iniziavo a inserire i parametri richiesti dal piccolo apparecchio rilevatore con i simboli blu luminosi: numero di persone davanti allo schermo, età, relazione intrattenuta con il capofamiglia. Quella mattina avevo segnalato solo la mia presenza, anche se in realtà riuscivo a malapena a stare ferma davanti al televisore. Continuavo ad alzarmi irrequieta dal divano e a vagabondare con fare smanioso per casa: sgattaiolavo in cucina per controllare lo stato delle preparazioni, rubacchiavo di nascosto gli antipasti già pronti, soprattutto i fritti ancora freddi della sera precedente – che erano da sempre la mia cosa preferita – oppure mi avvicinavo furtivamente ai regali sotto l’albero, nel tentativo di sbirciare i nomi scritti sui bigliettini incastonati tra i boccoli arricciati dei nastri sintetici che avvolgevano i pacchi regalo. Mi ero morsa il labbro quando avevo scoperto che l’involucro più grande era contrassegnato con il nome di mio cugino Luca (si trattava sicuramente della pista Micro Machines che anche io desideravo segretamente), mentre altri due pacchi di media grandezza erano per mia cugina Flavia, uno per suo fratello Federico e tre per me. Erano solo le undici di mattina e non avremmo scartato i pacchi prima dell’ammazza caffè. L’attesa era snervante. In tivvù una tigre ruggiva mentre una voce in sottofondo esclamava «Tigre! La forza della genuinità!»

*

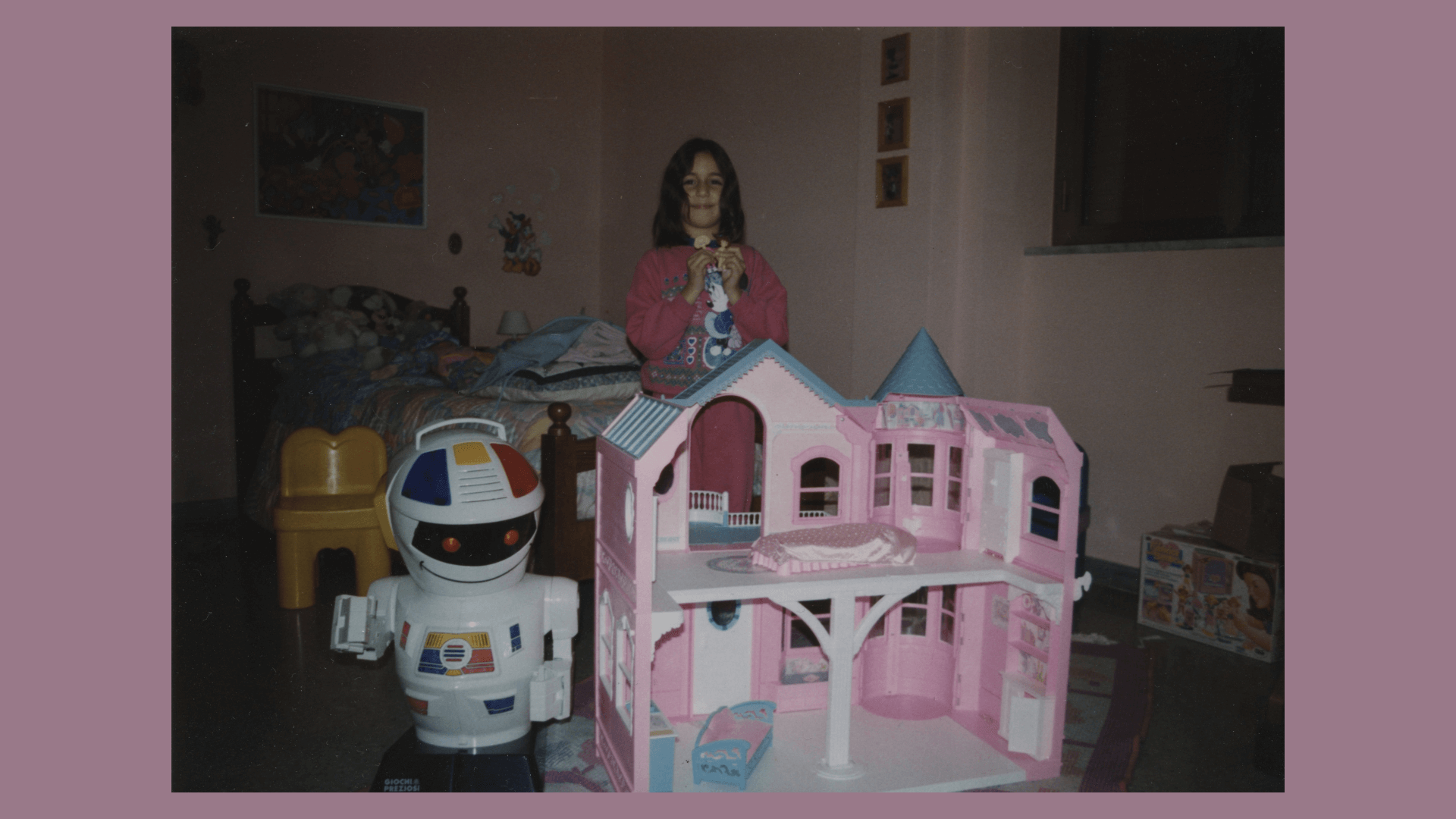

C’è una foto di quel Natale che è diventata il simbolo non solo di quel giorno di festa, ma anche di tutto quello che sarebbe accaduto successivamente. Nella foto è già notte, il pranzo è finito, i parenti hanno abbandonato i loro posti su divani e poltrone per tornare nelle loro case, ognuno con la propria vaschetta di avanzi da scaldare l’indomani. Io sono in pigiama nella mia cameretta e sfoggio un’espressione stupefatta e vittoriosa, da cacciatore novizio che è appena riuscito nell’impresa di abbattere una preda rara, mentre poso al centro di un presepe composto dal Sacro Trittico dei giocattoli più ambiti dalle bambine d’Italia in quegli anni. Per chi non ha vissuto l’infanzia nel 1997 il Sacro Trittico era composto da: la Fabbrica delle Bambole, un fornelletto elettrico di plastica rosa in cui si potevano cuocere stampini a forma di bamboline e vestitini meticolosamente riempiti con il Liquido di Bambola, un composto misterioso che una volta rassodato diventava simile alla gomma e il cui odore mi perseguita ancora oggi, una versione chimica e cancerogena delle madeleine proustiane; la Casa di Barbie Sogno Vittoriano con ascensore motorizzato, da non confondere con l’ormai obsoleta Casa di Barbie Sogno Vittoriano con ascensore manuale a trazione; e infine lui, Emiglio Robot, il giocattolo più desiderato da tutti i miei coetanei, il pioniere degli automi telecomandati: occhi luminosi, piedi cingolati, mani prensili e tre opzioni di alterazione vocale che permettevano di comunicare con l’esterno sfruttando il suo involucro androide.

Su Tiktok, intanto, un’influencer ha annunciato la fine del Minimalist Beige Christmas: «addio natale minimalista» – afferma – «bentornato Nostalgic Christmas». Nel suo video profetizza il ritorno del Natale pacchiano e sintetico di fine anni Novanta e inizio Duemila, con le coccarde metallizzate, le carte regalo bizzarre e le ghirlande di plastica.

Durante il tanto agognato momento dello spacchettamento c’era stato quindi un colpo di scena: Luca aveva effettivamente ricevuto la pista delle Micro Machines, ma a me erano toccati i tre regali più sorprendenti di tutti, un tripudio di elettricità e funzionalità inedite che non avevamo mai sperimentato prima e la cui promessa andava ben oltre il semplice intrattenimento ricreativo: il Sacro Trittico non mi parlava solo di pomeriggi pieni di avventure e divertimento, ma soprattutto di un futuro all’insegna dell’efficienza e dell’innovazione, di infinite possibilità creative, di automazione, di un sensibile miglioramento della qualità della vita grazie ai miracoli del progresso tecnologico. La Casa di Barbie era l’esempio più banale del messaggio in codice che i giocattoli di fine anni Novanta avevano iniziato a trasmettere ai loro piccoli proprietari: la sostituzione dell’ascensore manuale con quello elettrico non rappresentava solo un avanzamento in termini di user experience, ma un vero e proprio stravolgimento dello stile di vita di Barbie, le cui avventure iniziavano a prendere la forma di fantasie urbane, fatte di aperitivi dopo il lavoro, sessioni di shopping al centro commerciale con le amiche e di case dall’arredamento minimale e modulare. Di Vittoriano rimaneva solo il sogno: l’immaginario accelerato di fine millennio stava iniziando a prendersi tutto, persino l’immacolata vita di Barbie.

Nonostante il fascino esercitato da quell’ascensore, però, le due vere attrazioni del Natale 1997 erano indiscutibilmente la Fabbrica delle Bambole ed Emiglio Robot, due giocattoli che, a ripensarci oggi, rappresentano l’incubo marxista per eccellenza: tutta la tensione tra produzione industriale e automazione era concentrata tra le pareti della mia cameretta, dove io muovevo inconsapevolmente i primi passi tra il feticismo delle merci, che producevo senza sosta riempiendo i miei stampini con Liquido di Bambola rosa shocking, e il confronto con quell’alterità meccanica che, promettendomi compagnia e comfort, non faceva altro che allontanarmi dal mondo, una bambina alienata nel suo pigiama di Minnie che comunica con gli altri attraverso la voce stridula del suo robot d’accompagnamento.

Era iniziato tutto il giorno stesso dello scatto, subito dopo lo spacchettamento: appena strappata la carta e rivelata la confezione di Emiglio, non avevo perso tempo e avevo trascorso l’intero pomeriggio a telecomandare il mio nuovo amico elettronico comandandogli di inseguire gli ospiti e di portare loro doni di varia natura, che disponevo meticolosamente sul suo vassoietto di plastica. Fette di panettone, mandarini, ma anche piccoli cadeau provenienti dalla mia cameretta, come le manine appiccicose trovate nelle buste di patatine San Carlo, le carte Sgorbions e altre amenità che collezionavo in quegli anni. Ogni tanto lasciavo il telecomando a Flavia o a Federico, ma mai a Luca, che mi guardava di traverso mentre faceva sfrecciare le macchinine sulle curve mortali della sua nuova pista.

A dire il vero, i regali di Emiglio non riuscivano mai a raggiungere i loro destinatari: gli oggetti scivolavano irrimediabilmente dal vassoietto del robot, che continuava ad arenarsi sul tappeto e a sbattere contro ai mobili del salone e agli anziani in stato comatoso sulle sedie. Il fallimento si estendeva anche ai messaggi che cercavo di veicolare attraverso il microfono del radiocomando: nonostante i miei sforzi, le frasi arrivavano confuse e distorte, costringendomi puntualmente a uscire dal mio nascondiglio per urlare scocciata quello che stavo cercando di comunicare attraverso il robot.

Già negli anni Novanta, in un contesto così insignificante come il pranzo di Natale in una qualsiasi casa della periferia romana, la cibernetica mostrava tutti i suoi limiti e le sue false promesse. L’illusione del controllo, dell’efficienza, della realizzazione di ogni desiderio senza il minimo sforzo. Erano i miracoli decantati dalla stessa pubblicità di Emiglio, che nelle settimane antecedenti a quel fatidico regalo avevo recitato ossessivamente: «Non ti dice mai di no, fa tutto quello che vuoi! Emiglio è il Meglio!». La macchina sottomessa alla volontà dell’uomo, la più grande menzogna del tecno-ottimismo, confezionata sotto il mio albero di Natale. Leggermente differente, invece, era il messaggio nello spot della Fabbrica delle Bambole: «Fai il tuo mondo di bambole con la Fabbrica delle Bambole!»: la nuova industria creativa, la possibilità di modellare il mondo attraverso la creazione di una realtà alternativa.

Quella notte, una mitologia folle e crudele penetrava irreversibilmente sotto la mia pelle, dormiva nella mia stanza, posava accanto a me nello scatto del Natale 1997.

*

In un capitoletto di Miti d’oggi, prontuario critico sulla cultura di massa di metà Novecento, Roland Barthes riflette sulla natura dei giocattoli francesi del tempo, spiegando come, a suo vedere, ognuno di loro racchiuda in sé un microcosmo della vita adulta, un pezzetto di mitologia moderna che permetterà al bambino di inserirsi fluidamente nella società in cui sta crescendo. «L’Esercito, la Radio, le Poste, la Medicina (…)» – elenca Barthes – «(…) davanti a questo universo di oggetti fedeli e complicati il bambino può costituirsi in funzione di proprietario, di utente, mai di creatore; non inventa il mondo, lo utilizza; gli si preparano gesti senza avventura, senza sorpresa né gioia». Era questo quello che stava succedendo nella mia cameretta nel 1997? In che tipo di società mi stavano insegnando a vivere quei giocattoli?

Riflettendoci oggi direi che l’ascensore elettronico, Emiglio e la Fabbrica delle Bambole rappresentavano piuttosto degli oggetti iniziatici verso una nuova forma di intimità con il progresso tecnologico, un rapporto che si faceva man mano più profondo, emotivo e partecipato: a differenza dei bambini francesi degli anni Cinquanta del Novecento non stavamo semplicemente tornando a inventare il mondo, ma mettevamo anche le basi per costruirne uno nuovo, usando il tempo del gioco per sviluppare un nuovo legame personale e fantastico con i nostri nuovi giocattoli elettronici. Non si trattava di imitare il mondo adulto, ma di testare i limiti della produzione dell’immaginazione attraverso l’artefatto cibernetico, sfornando bambole, inventando nuovi stili di vita, trasformando un robot in un compagno di avventure quotidiane.

Non si trattava di imitare il mondo adulto, ma di testare i limiti della produzione dell’immaginazione attraverso l’artefatto cibernetico, sfornando bambole, inventando nuovi stili di vita, trasformando un robot in un compagno di avventure quotidiane.

Oggi del Natale 1997 resta solo quella fotografia. Tutto è sparito: la mia cameretta, l’apparecchio dell’Auditel, Emiglio e i giocattoli immortalati nello scatto.

Su Tiktok, intanto, un’influencer ha annunciato la fine del Minimalist Beige Christmas: «addio natale minimalista» – afferma – «bentornato Nostalgic Christmas». Nel suo video profetizza il ritorno del Natale pacchiano e sintetico di fine anni Novanta e inizio Duemila, con le coccarde metallizzate, le carte regalo bizzarre e le ghirlande di plastica.

Tra i commenti un utente scrive: «Rivogliamo il Natale che sa di vero Natale», mentre un’altra dichiara: «Il Natale anni Novanta è l’unico che mi fa sentire a casa».

Sono affermazioni un po’ ingenue, ma non le biasimo, d’altronde è arrivato il nostro momento di essere nostalgici, anche se questo significa rivendicare l’iper consumismo e lo smodato utilizzo di oggetti tossici come simboli di un’autenticità in grado di racchiudere l’essenza stessa della vita. In fin dei conti, non abbiamo vissuto altro Natale se non quello capitalista.

Pochi anni dopo quel Natale, prima di lasciare la casa in cui ho vissuto con i miei genitori fino alla loro separazione, ho deciso di regalare alcuni dei giocattoli che non usavo più e che, in ogni caso, non sarebbero entrati nelle nuove sistemazioni di mia madre e mio padre. La Fabbrica delle Bambole, con tanto di Liquidi di Bambola avanzati, se l’è aggiudicata la figlia della nostra dirimpettaia, che tanto aveva già preso l’abitudine di venirci a giocare ogni pomeriggio, mentre la casa di Barbie Sogno Vittoriano con ascensore elettrico è finita a mia cugina Flavia. Emiglio, invece, se l’è venuto a prendere il fratellino di una mia amica. Lo desiderava da anni e il mio era ancora in ottime condizioni, nonostante tutte quelle botte contro i mobili di casa. Quando si è affacciato timidamente nella mia cameretta ormai semivuota e ha visto per la prima volta il robottino ha sgranato gli occhi e socchiuso lievemente la bocca. Vedevo le sue mani tremare leggermente, un nodo formarsi in gola. Conoscevo perfettamente quella sensazione.

«Funziona davvero?» mi ha chiesto senza staccare gli occhi dal robot. Non sono riuscita a trattenere un sorriso. Chinandomi verso di lui gli ho consegnato il radiocomando: «Certo», ho risposto. Poi, quasi senza accorgermene, ho iniziato a canticchiare tra me e me «Non ti dice mai di no…»